こんにちは、CalivinoのManamiです。

先日、友人たちとホームパーティーを開いたときのこと。それぞれがお気に入りの一本を持ち寄る、いつもの「持ち寄りワイン会」だったのですが、その中でひときわ私の心を掴んだワインがあったんです。

「これ、すごく美味しい!なんだか体にすーっと染み込むみたい…どこのワイン?」

興奮気味に尋ねる私に、ワインを持ってきた友人は少し得意げにこう言いました。

「ふふ、それね、オーガニックワインなんだよ」

オーガニックワイン。言葉は聞いたことがあるけれど、正直なところ「なんとなく体に良さそう」「ちょっとお値段が高いイメージ」くらいの、ぼんやりとした認識しかありませんでした。でも、その日飲んだワインは、今まで私が美味しいと思ってきた数々のワインともまた違う、忘れられない感動を与えてくれたんです。ぶどう本来の生命力がグラスの中で花開くような、ピュアで、力強くて、どこまでも優しい味わい。

「オーガニックワインって、こんなに美味しいんだ…!」

この感動を、そしてオーガニックワインの本当の魅力を、もっとたくさんの人に伝えたい!そんな想いから、今回はペンを取りました。

「オーガニックワインって、普通のワインと何が違うの?」

「体に良いって聞くけど、本当?」

「種類がたくさんあって、どれを選べばいいかわからない…」

この記事では、そんなあなたの疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。オーガニックワインの基本的な知識から、美味しさの秘密、そして初心者の方でも失敗しない選び方、私Manamiが厳選したおすすめの3本まで、徹底的に、そして愛情を込めて解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはきっとオーガニックワインの虜になっているはず。そして、次のワインショップでは、自信を持って「自分だけの一本」を選べるようになっているでしょう。さあ、一緒にオーガニックワインの奥深い世界への扉を開けてみませんか?

今さら聞けない!そもそも「オーガニックワイン」の正体とは?

「オーガニック」という言葉、今やスーパーの野菜売り場からコスメまで、私たちの生活の至るところで目にするようになりましたよね。日本語では「有機」と訳され、なんとなく「化学的なものに頼らず、自然の力で作られたもの」というイメージがあるかと思います。そのイメージ、ワインに関しても概ね正解です!

でも、ワインの世界で「オーガニック」を名乗るためには、実はとっても厳しいルールをクリアしなければならないんです。一体どんなルールなのでしょうか?ここでは、その基本の「き」から、少しマニアックな認証マークの話まで、わかりやすく解説していきますね。

すべては畑から始まる「有機農法」という考え方

オーガニックワインの最も大切な土台、それは**「有機農法(オーガニック農法)」**で育てられたぶどうを使うこと。これは、ワイン造りのスタート地点である「畑」の段階から、厳格なルールが適用されることを意味します。

具体的には、

-

化学的に合成された農薬や除草剤、殺虫剤は使用しない

-

化学肥料は使用しない

-

遺伝子組み換え技術を用いない

といった決まりがあります。じゃあ、病気や害虫からぶどうを守ったり、栄養を与えたりするにはどうするの?と思いますよね。化学的なものに頼らない代わりに、彼らは自然の力を最大限に活用するんです。

例えば、畑にクローバーなどの草を生やして、それを土に鋤き込むことで天然の肥料にしたり(緑肥)、テントウムシのような益虫に害虫を食べてもらったり。病気対策には、昔から使われてきた「ボルドー液」という、石灰と硫酸銅を混ぜた自然由来の散布剤など、許可されたものだけを最低限使用します。

これは、人間で言えば、薬に頼りすぎず、バランスの取れた食事や適度な運動で免疫力を高めて健康を維持する、という考え方に似ているかもしれません。化学肥料で無理やり大きくされたぶどうではなく、自らの力で深く根を張り、土の中のミネラルをたっぷり吸い上げたぶどう。そんな生命力あふれるぶどうから造られるからこそ、オーガニックワインはあの滋味深い味わいになるんですね。

信頼の証!ラベルに輝く「認証マーク」の秘密

「このワインは、ちゃんとルールを守って造られたオーガニックワインですよ」ということを、私たち消費者に分かりやすく伝えてくれるのが**「認証マーク」**です。

これは、国や民間の第三者機関が、農家の畑やワイナリーを厳しくチェックし、「間違いなく有機農法の基準を満たしています」とお墨付きを与えた証。この認証を受けるには、書類審査はもちろん、現地での実地検査も行われます。さらに、一度認証を取ったら終わりではなく、毎年更新が必要な場合がほとんど。つまり、継続的に厳しい基準を守り続けているという、信頼の証なのです。

スーパーで野菜を買うとき、「有機JASマーク」が付いていると安心しますよね。それと同じで、ワイン選びに迷ったとき、この認証マークはとても心強い味方になってくれます。

代表的な認証マークをいくつかご紹介しますね。

-

ユーロリーフ(EUオーガニック認証)

緑色の背景に、星で葉っぱの形が描かれたこのマーク。EU(欧州連合)のオーガニックに関する規定をクリアした製品に付けられます。原料の95%以上がオーガニックであることなど、栽培だけでなく加工に関しても厳しい基準が設けられています。ヨーロッパ産のオーガニックワインで、最もよく見かけるマークかもしれません。

-

AB(アグリカルチュール・ビオロジック)

フランス好き、ワイン好きなら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。フランス政府が管轄する、とても信頼性の高い認証マークです。緑の背景に「AB」と書かれたデザインが目印。こちらも、最低3年間は有機農法を実践していることなど、厳しい条件が課せられています。

-

エコセール(ECOCERT)

フランスに本部を置く、世界最大級の国際的な有機認証機関です。ワインだけでなく、化粧品や加工食品など、幅広い分野で認証を行っています。その基準の厳しさから、世界中で高い信頼を得ており、このマークが付いていれば安心、と言えるでしょう。

これらの認証マークは、いわば造り手たちの努力の結晶。ワインの裏ラベルを見るとき、ぜひこのマークを探してみてください。そのワインがどんな想いで造られたのか、少しだけ垣間見えるような気がしませんか?

ちょっとマニアック?「ビオワイン」「自然派ワイン」との違いをスッキリ解説!

オーガニックワインに興味を持ち始めると、必ずと言っていいほど出会うのが「ビオワイン」や「自然派ワイン(ヴァン・ナチュール)」という言葉。なんだか似ているけれど、一体何が違うの?と混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、これらの言葉には明確な定義があったり、なかったり…少しややこしい部分もあるんです。でも、大丈夫!それぞれの特徴を理解すれば、ワイン選びがもっと楽しく、もっと深く味わえるようになりますよ。ここでは、それぞれの違いを分かりやすく整理していきましょう。

オーガニックワインのお仲間?「ビオワイン」の世界

まず、「ビオワイン」という言葉。これは、フランス語の「Vin Biologique(ヴァン・ビオロジック)」の略で、意味としては「オーガニックワイン」とほぼ同じです。先ほど解説したように、「有機農法で栽培されたぶどうから造られた、認証を受けたワイン」を指すのが一般的です。

ですから、「オーガニックワイン」と「ビオワイン」、基本的には同じものと考えていただいて大丈夫です。お店や本によってはフランス語由来の「ビオ」という言葉が使われることが多い、というくらいの認識で良いでしょう。

しかし、ここからが少し面白いところ。ビオ(Bio)の中には、さらに一歩踏み込んだ哲学を持つ農法が存在するんです。それが**「ビオディナミ農法」**です。

月の満ち欠けと共に…神秘的な「ビオディナミ農法」

ビオディナミ農法は、有機農法をベースにしながら、さらに天体の動きや自然界のエネルギーを取り入れた、ちょっとスピリチュアルで神秘的な農法です。

この農法を提唱したのは、20世紀初頭のオーストリアの思想家、ルドルフ・シュタイナー。彼は、宇宙や天体(太陽、月、惑星など)が地球上の生命に大きな影響を与えていると考えました。そのため、ビオディナミ農法では、種まきや剪定、収穫といった作業を、月の満ち欠けなど天体のリズムに合わせて作られた独自のカレンダーに従って行うんです。

さらに特徴的なのが、「プレパラシオン(調合剤)」と呼ばれる、自然由来の特別な調合剤を使うこと。例えば、牛の糞を牛の角に詰めて土の中に埋めて発酵させたものや、カモミールやノコギリソウといったハーブから作られたものなど、数種類あります。これらを畑に撒くことで、土壌を活性化させ、ぶどうの生命力を最大限に引き出すと考えられています。

「なんだかおまじないみたい…」と感じるかもしれませんね。でも、この農法を実践している造り手たちのワインは、驚くほどエネルギーに満ち、テロワール(土地の個性)が見事に表現されていることが多いんです。世界的に有名なブルゴーニュのドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティや、ロワールのニコラ・ジョリーなど、錚々たるトップ生産者たちがこのビオディナミ農法を実践していることからも、その効果の高さがうかがえます。

ビオディナミ農法にも「デメテール(Demeter)」や「ビオディヴァン(Biodyvin)」といった認証機関があり、厳しい基準をクリアしたワインには、その認証マークが付けられています。もし見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。宇宙のパワーを感じる、特別な一杯になるかもしれませんよ。

ルールに縛られない自由な魂「自然派ワイン(ヴァン・ナチュール)」

さて、最後に登場するのが、最も自由で、そして最も奥が深いかもしれない「自然派ワイン(ヴァン・ナチュール)」です。

自然派ワインには、オーガニックワインのような法的に定められた明確な定義や、統一された認証機関がありません。え、どういうこと?と思いますよね。

これは、自然派ワインが「法律やルール」よりも**「造り手の哲学」**を重視する世界だからなんです。彼らの多くが目指すのは、「可能な限り、何もしない」ワイン造り。ぶどうがワインになる過程に、人間の介入を極力減らし、ぶどう本来の力と酵母の働きに任せる、という考え方が根底にあります。

もちろん、その大前提として、畑がオーガニックであることは言うまでもありません。多くの自然派ワインの造り手は、有機農法やビオディナミ農法を実践しています。

自然派ワインの大きな特徴は、栽培だけでなく**「醸造(ワインを造る工程)」**においても、非常にナチュラルなアプローチを取ることです。

-

野生酵母で発酵させる: ぶどうの皮や、ワイナリーの蔵に自然に生息している酵母の力だけで発酵させます。培養酵母(人工的に選別・培養された酵母)は使いません。

-

添加物を極力使用しない: ワインの味わいを調整するための酵素や糖分、酸などを加えることはしません。

-

フィルター処理をしない、または軽くする: ワインの清澄(にごりを取り除くこと)のためのフィルター処理を行わないか、ごく軽く済ませることが多いです。

-

酸化防止剤(亜硫酸塩/SO2)の使用を最小限に抑える、または全く使用しない: これが自然派ワインの最も大きな特徴の一つかもしれません。酸化防止剤については、次の章で詳しく解説しますね。

このように、とことん「自然のまま」を追求するため、自然派ワインは非常に個性的で、唯一無二の味わいを持つものが多く生まれます。時には、少し発泡していたり、独特の香りがしたり、澱(おり)が沈んでいたり…。初めて飲むとびっくりするかもしれませんが、それこそが「ワインが生きている」証拠。ハマると抜け出せない、魅力的な世界がそこには広がっています。

| オーガニックワイン | ビオディナミワイン | 自然派ワイン(ヴァン・ナチュール) | |

| 定義 | 認証を受けた有機農法のぶどうで造られたワイン | オーガニックに加え、天体のリズムや特別な調合剤を用いる農法で造られたワイン | 明確な定義はない。「可能な限り自然に」という造り手の哲学に基づくワイン |

| 認証 | あり(ユーロリーフ、ABなど) | あり(デメテール、ビオディヴァンなど) | 基本的になし(一部団体による自主的な憲章などは存在) |

| 栽培 | 有機農法 | ビオディナミ農法 | 有機農法やビオディナミ農法がほとんど |

| 醸造 | 規定の範囲内で添加物の使用が認められる | 規定の範囲内で添加物の使用が認められる | 添加物は極力使用しない。野生酵母で発酵。酸化防止剤は極少量か無添加 |

| 味わい | クリーンで果実味がピュア | エネルギーに満ち、複雑味がある | 個性的で生命力にあふれる。時にワイルドな風味も |

この表で、少しは頭の中が整理できたでしょうか?もちろん、これらは完全に独立しているわけではなく、オーガニック認証もビオディナミ認証も取得している自然派ワイン、というものもたくさんあります。

大切なのは、ラベルの裏にある造り手の想いや哲学に心を寄せること。そうすれば、目の前の一杯が、もっともっと愛おしく感じられるはずです。

オーガニックワインはなぜ美味しい?心と体に染み渡る、その秘密に迫る

「オーガニックワインって、なんだか味が薄そう…」

「健康にはいいかもしれないけど、美味しさは二の次なのかな?」

私がオーガニックワインにハマる前、正直に言うと、心のどこかでそんな風に思っていました。でも、あの日のホームパーティーで飲んだ一本が、私の先入観を鮮やかに覆してくれたんです。ピュアで、凝縮感があって、飲み疲れない。そして何より、ぶどうそのものの味がする!

なぜオーガニックワインは、こんなにも滋味深く、美味しいのでしょうか?その秘密は、やはり「ぶどう」そのものに隠されていました。ここでは、オーガニックワインの美味しさの源泉を、3つのポイントから紐解いていきましょう。

1. ぶどうが持つ「本来の力」が最大限に引き出されるから

先ほどもお話ししたように、オーガニックな畑では、化学肥料や農薬に頼りません。これは、ぶどうの樹にとって、決して楽な環境ではないんです。

化学肥料という“栄養ドリンク”を与えられないぶどうの樹は、自らの力で土の奥深くまで根を伸ばし、水分や養分、ミネラルを探し求めなければなりません。地中深くに伸びた根は、その土地ならではの複雑なミネラル分をたっぷりと吸い上げます。

また、農薬という“お薬”に守られていないぶどうは、病気や害虫から自分自身を守るために、皮を厚くしたり、ポリフェノールなどの抗酸化物質をたくさん蓄えたりします。

この、ちょっと過酷な環境で生き抜こうとする「生命力」。これこそが、ワインの味わいに深みと複雑さ、そして凝縮感をもたらしてくれるのです。人間も、少し厳しい環境に置かれた方がたくましく成長することがありますよね。ぶどうも同じなんです。

こうして育ったぶどうは、粒は少し小ぶりでも、その一粒一粒にエキスがぎゅっと詰まっています。そのぶどうから造られるワインは、当然ながら味わいが濃く、果実味にあふれ、その土地の個性を色濃く反映したものになります。これこそが、オーガニックワインが持つ、パワフルでピュアな美味しさの源泉なのです。

2. 土地の個性を映す鏡「テロワール」が素直に表現されるから

ワインの世界には「テロワール」という、とても大切な言葉があります。これはフランス語で、単に「土壌」という意味だけではなく、その土地の気候、地形、土壌、水はけ、日照時間など、ぶどうが育つ環境のすべてを包括した概念です。

優れたワインは、このテロワールの個性が液体の中に溶け込んでいる、と言われます。例えば、同じシャルドネというぶどう品種でも、石灰質の土壌で育ったものはキリッとしたミネラル感が際立ち、粘土質の土壌で育ったものはふくよかで果実味豊かになる、といった具合です。

オーガニックなワイン造りでは、このテロワールを表現することが非常に重要視されます。化学肥料や除草剤を多用すると、土の中にいる微生物の生態系が壊れてしまい、土が本来持っている個性が失われてしまいます。まるで、厚化粧で素顔が見えなくなってしまっているような状態です。

一方、有機農法で健康な土壌を保つと、そこには多種多様な微生物が生き生きと活動しています。彼らがぶどうの根と共生し、複雑なミネラル分をぶどうに供給してくれるのです。その結果、ワインにはその土地ならではのユニークな風味が現れます。

オーガニックワインを飲むことは、まるでその土地を旅するような体験。グラスを傾ければ、ブルゴーニュの石灰質な丘陵に吹く風や、南イタリアの燦々と輝く太陽が目に浮かぶようです。人工的なものに邪魔されていない、ありのままの土地の個性を味わえること。これこそ、オーガニックワインが持つ最大の魅力の一つと言えるでしょう。

3. グラスに注がれる「造り手の哲学」と情熱

オーガニックなワイン造りは、慣行農法(化学肥料や農薬を使う一般的な農法)に比べて、何倍もの手間と時間がかかります。雑草が生えれば手で抜き、病気や害虫の兆候があれば、畑を一日中歩き回ってぶどうの樹を観察します。それは、まるで我が子を育てるような、愛情と忍耐のいる仕事です。

なぜ、彼らはそこまでして困難な道を選ぶのでしょうか?

それは、彼らが「自分たちが造るワインに、嘘をつきたくない」という強い信念を持っているからです。自分たちが暮らす土地の環境を守りたい。未来の世代に、この美しい畑を残したい。そして何より、ぶどう本来のポテンシャルを信じ、それを最大限に引き出した、本当に美味しいワインを届けたい。

そのグラスには、ただのアルコール飲料としてではない、一つの「作品」としてのワインが注がれています。造り手の哲学、畑仕事の苦労、収穫の喜び、そしてワインへの深い愛情。オーガニックワインを飲むとき、私たちはそのすべてを一緒に味わっているのかもしれません。

だからこそ、オーガニックワインは心に響くのです。味わいが美味しいのはもちろんのこと、その背景にあるストーリーや造り手の情熱を感じることで、私たちの心はより豊かになります。次にオーガニックワインを飲む機会があったら、ぜひそのワインがどんな場所で、どんな人によって造られたのか、少しだけ調べてみてください。きっと、味わいが何倍にも深く、感慨深いものになるはずですよ。

オーガニックワインは体に優しい?気になる「酸化防止剤」の真実

オーガニックワインについて話していると、必ずと言っていいほど話題に上るのが、「二日酔いしにくい」「体に優しい」というキーワード。その理由としてよく挙げられるのが、添加物、特に「酸化防止剤(亜硫酸塩/SO2)」の使用量が少ない、ということです。

でも、そもそも酸化防止剤って何のために使われるの?本当に体に悪いの?そして、オーガ'ニックワインは本当に二日酔いしにくいのでしょうか?ここでは、多くの人が気になっているであろう、このテーマについて、少し掘り下げてみたいと思います。

ワインの品質を守る守護神「酸化防止剤(亜硫酸塩/SO2)」

ワインの裏ラベルを見ると、ほとんどのものに「酸化防止剤(亜硫酸塩)含有」と書かれていますよね。これを見て、「え、添加物が入っているの?」と少し不安に思う方もいるかもしれません。

亜硫酸塩(SO2)は、ワイン造りにおいて非常に重要な役割を果たしています。その名の通り、一番の目的はワインの酸化を防ぐこと。ワインは空気に触れると、りんごの切り口が茶色くなるように、どんどん酸化してしまいます。酸化が進むと、せっかくのフレッシュな果実の香りが失われ、色合いも悪くなり、最終的にはお酢のような味わいになってしまうことも。

また、亜硫酸塩には雑菌の繁殖を抑えるという大切な役割もあります。ワインは、酵母の働きによってアルコール発酵しますが、その過程で望ましくない酢酸菌などの微生物が繁殖してしまうと、ワインの品質を損なう原因になります。亜硫酸塩は、こうした微生物の活動を抑制し、ワインをクリーンな状態に保ってくれるのです。

実はこの亜硫酸塩、ワイン造りの過程で酵母が発酵する際に、ごく自然に微量ながら生成されるものでもあります。そして、その歴史は古く、古代ローマ時代からワインの保存のために使われてきた、伝統的な添加物でもあるんです。つまり、ワインの品質を保ち、私たちが美味しく飲める状態で届けるために、必要不可欠な“縁の下の力持ち”のような存在なんですね。

オーガニックワインの添加物ルールは?

では、オーガニックワインでは、この酸化防止剤は使われていないのでしょうか?

答えは「No。ただし、使用できる量に厳しい制限がある」です。

全くの無添加ではありません。先ほどお話ししたように、ワインを安定した品質で長距離輸送し、お店の棚に並び、私たちの食卓に届けるまでには、酸化や劣化のリスクが伴います。そのため、多くのオーガニックワインの認証基準では、この酸化防止剤の使用をゼロにはしていません。

ただし、その上限値は、通常のワインに比べてかなり低く設定されています。

例えば、EUの規定では、酸化防止剤(SO2)の最大含有量は以下のようになっています。(1リットルあたりのミリグラム数)

| ワインの種類 | 通常のワイン | オーガニックワイン |

| 赤ワイン | 150 mg/l | 100 mg/l |

| 白・ロゼワイン | 200 mg/l | 150 mg/l |

| 甘口ワイン | さらに高い上限値 | さらに高い上限値 |

(※残糖度によって上限値は変動します)

このように、オーガニックワインは、通常のワインよりも酸化防止剤の使用量が厳しく制限されていることが分かります。そして、自然派ワインの造り手の中には、この規定値よりもさらに少ない量しか使わなかったり、リスクを承知の上で「一切無添加」のワイン造りに挑戦したりする人もいます。

「二日酔いしにくい」は本当?その理由とは

さて、本題です。「オーガニックワインは二日酔いしにくい」という説、これは本当なのでしょうか?

医学的に「100%証明されている」と断言することは、残念ながらまだ難しいようです。二日酔いの原因は、アルコールの分解過程で生まれるアセトアルデヒドという有害物質が主な原因であり、その分解能力には個人差が大きいためです。

しかし、「オーガニックワインの方が翌日に残りにくい」と感じる人が多いのも事実。私自身も、同じ量を飲んだ場合、オーガニックワインの方が翌朝スッキリしていることが多いように感じます。これには、いくつかの理由が考えられます。

-

亜硫酸塩の含有量が少ないから説:

一部には、亜硫酸塩が頭痛の原因になる、という説があります。特に喘息持ちの方など、亜硫酸塩に敏感な体質の方にとっては、含有量が少ないオーガニックワインの方が体への負担が少ない可能性があります。また、亜硫酸塩は肝臓でのアルコール分解酵素の働きをわずかに阻害するという話もあり、その量が少ないことで、アルコールの分解がスムーズに進むのかもしれません。

-

体にスッと染み込むピュアな造りだから説:

化学的なものに頼らず、ぶどう本来の力で造られたワインは、不純物が少なく、体に吸収されやすい、と考える人もいます。自然の恵みをそのままいただくような感覚で、体が素直に受け入れてくれるのかもしれません。これは科学的な根拠というよりは、感覚的なものですが、私もこの「体にスッと染み込む感じ」はよく分かります。

-

大切に味わって飲むから説:

これが意外と大きい理由かもしれません(笑)。オーガニックワインは、その背景にあるストーリーや造り手の想いを知ることで、一杯一杯をより大切に、ゆっくりと味わって飲むことが多くなりませんか?結果的に、飲むペースがゆっくりになり、がぶ飲みすることが減るため、悪酔いしにくい、という可能性も考えられます。

もちろん、**オーガニックワインであっても、飲み過ぎれば二日酔いになります!**これは間違いありません。大切なのは、自分の適量を守り、お水を飲みながら(これ、とても重要です!)楽しむこと。

体に優しいかどうか、という点ももちろん魅力ですが、それ以上に「ぶどう本来のピュアな美味しさ」を味わえることこそが、オーガニックワインを選ぶ一番の理由。その結果として、翌朝も心地よく目覚められたら、それは最高に嬉しいおまけ、くらいに考えておくのが良いかもしれませんね。

初心者でも失敗しない!とっておきのオーガニックワイン選び方ガイド

「オーガニックワインの魅力は分かったけど、いざお店に行くと、どれを選べばいいか分からない…」

そんな声が聞こえてきそうです。確かに、ワインショップにはたくさんのボトルが並んでいて、まるで宝探しのよう。でも、いくつかのポイントを押さえておけば、ワイン選びはぐっと簡単で、楽しいものになりますよ。

ここでは、私がいつも実践している、初心者の方でも自分好みの一本を見つけられる「オーガニックワインの選び方」を、ステップ・バイ・ステップでご紹介します!

Step 1:まずは「裏ラベル」をチェック!信頼の認証マークを探そう

ワイン選びの第一歩は、ボトルの裏側にある「裏ラベル」をじっくりと見ること。ここには、ワインに関する情報がたくさん詰まっています。

初心者の方がまず注目すべきは、これまでにご紹介した**「認証マーク」**です。

-

ユーロリーフ(EUオーガニック認証)

-

AB(アグリカルチュール・ビオロジック)

-

エコセール(ECOCERT)

-

**デメテール(Demeter)**など…

これらのマークが付いているワインは、第三者機関によって「オーガニックである」とお墨付きを得たもの。つまり、品質が保証されている、ということです。味わいの好みは人それぞれですが、少なくとも「ちゃんとしたオーガニックワインを飲んでみたい」という最初の目的は、このマークを探すだけで達成できます。

特に、どの国のワインか、どんなぶどう品種か、といった知識がまだあまりない段階では、この認証マークを頼りに選ぶのが最も確実で、失敗の少ない方法です。まずは、この「信頼の証」が付いたワインの中から、次のステップに進んでみましょう。

Step 2:自分の「好きな味」から探してみるのが近道

オーガニックワインだからといって、特別なぶどう品種があるわけではありません。カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワール、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランなど、皆さんがよく知る品種も、もちろんオーガニックで栽培されています。

だからこそ、一番の近道は**「自分が普段好きで飲んでいるぶどう品種」や「好きな味わいのタイプ」**から選んでみること。

-

しっかりとした赤ワインが好きなら…

カベルネ・ソーヴィニヨンやシラー(シラーズ)のオーガニックワインを探してみましょう。普通のワインよりも、果実味がより凝縮されていて、生き生きとした力強さを感じられるはずです。

-

エレガントで軽やかな赤ワインが好きなら…

ピノ・ノワールやガメイがおすすめです。オーガニックで造られたこれらのワインは、驚くほど繊細で、ベリー系のチャーミングな香りが豊かに広がります。

-

すっきり爽やかな白ワインが好きなら…

ソーヴィニヨン・ブランを選んでみてください。ハーブや柑橘系の香りがより鮮明に感じられ、そのフレッシュさに驚くかもしれません。

-

コクのあるふくよかな白ワインが好きなら…

シャルドネがぴったりです。オーガニックのシャルドネは、樽の風味と果実味のバランスが絶妙で、ミネラル感が豊かに感じられるものが多いです。

普段飲んでいるお気に入りのワインの、オーガニック版を試してみる。そうすることで、「普通のワインとオーガニックワインって、こんなに味わいが違うんだ!」という発見が、より明確に感じられるはずです。これは、ワインの世界を広げる、とてもエキサイティングな体験ですよ。

Step 3:迷ったら「信頼できるお店の人」に相談しよう!

ワイン選びで最強の味方、それはワインショップの店員さんです。彼らは、まさにワインのプロフェッショナル。日々たくさんのワインをテイスティングし、それぞれのワインのストーリーや味わいの特徴を熟知しています。

もし、何をどう選んでいいか分からなくなったら、恥ずかしがらずに声をかけてみましょう。その際、できるだけ具体的に好みを伝えると、よりあなたにぴったりの一本を提案してくれます。

例えば、こんな風に伝えてみてはいかがでしょうか?

「オーガニックワインを初めて飲むのですが、何かおすすめはありますか?」

「普段は、チリのカベルネ・ソーヴィニヨンのような、果実味のしっかりした赤ワインが好きです。それに近いタイプのオーガニックワインはありますか?」

「今夜、魚介のパスタに合わせて白ワインを飲みたいのですが、2,000円くらいで買える爽やかなオーガニックワインを教えてください。」

このように、「オーガニックに興味があること」「予算」「好きな味わいのタイプ」「合わせたい料理」などを伝えると、店員さんも的を絞って提案しやすくなります。

また、「最近入荷した中で、店員さんの一押しはどれですか?」と聞いてみるのも面白いですよ。思いがけない素敵なワインとの出会いが待っているかもしれません。

信頼できるお店を見つけて、店員さんと顔なじみになること。これは、ワインライフを豊かにするための、最高の秘訣です。ぜひ、お気に入りのワインショップを見つけて、コミュニケーションを楽しんでみてください。

Manamiが厳選!今飲むべき、心ときめくおすすめオーガニックワイン3選

さて、オーガニックワインの魅力や選び方について、たっぷりとお話ししてきました。ここからは、いよいよ実践編です!

「理屈は分かったけど、具体的にどれを飲めばいいの?」という方のために、私、CalivinoのManamiが、自信を持っておすすめするオーガニックワインを3本、厳選してご紹介します。

赤、白、そして泡(スパークリング)と、様々なシーンで楽しめるようにバランス良く選びました。どれも、私が実際に飲んで心から感動し、「この美味しさを誰かに伝えたい!」と思った特別なワインばかり。それぞれのワインが持つストーリーと共に、その魅力をお届けします。

1. 【赤ワイン】太陽の恵みを丸ごと味わう!南イタリアのパワフルな一本

『フェウド・アランチョ ネロ・ダーヴォラ オーガニック』

まず最初にご紹介するのは、イタリア・シチリア島で造られる赤ワインです。シチリアと聞くと、地中海に浮かぶ、太陽が燦々と輝く島を思い浮かべますよね。まさにそのイメージ通り、このワインは太陽の恵みをいっぱいに浴びて育った、生命力あふれるぶどう「ネロ・ダーヴォラ」から造られています。

-

造り手について

フェウド・アランチョは、「品質」「伝統」「コストパフォーマンス」の3つを大切にしている、シチリアを代表する生産者の一つ。広大な畑でサステナブル(持続可能)な農法を実践しており、オーガニック認証もしっかりと取得しています。最新の設備と伝統的な手法を組み合わせることで、シチリアのテロワールを見事に表現したワインを生み出しています。

-

味わいの特徴

グラスに注ぐと、まずその濃いルビー色に驚かされます。ブラックチェリーやプラムのような黒い果実の熟した香りに、少しスパイシーな黒コショウや、甘いバニラのニュアンスが混じり合います。一口飲むと、凝縮された果実の甘みと、それを引き締める豊かな酸味、そしてシルクのようになめらかなタンニン(渋み)が口いっぱいに広がります。オーガニックならではのピュアさがありながら、飲みごたえは抜群。力強いけれど、どこか温かみのある味わいは、まさにシチリアの太陽そのものです。

-

おすすめのペアリング

このワインの豊かな果実味とスパイシーさは、お肉料理との相性が最高です!特に、トマトソースを使った煮込み料理、例えばミートソースのパスタや、牛肉のトマト煮込み(ラグー)などとは、お互いの美味しさを引き立て合う素晴らしいマリアージュを見せてくれます。もちろん、シンプルなビーフステーキや、ラムチョップのグリルともよく合いますよ。少しカジュアルに、ペパロニが乗ったピザと合わせるのもおすすめです!

-

こんな方におすすめ!

「しっかりとした味わいの赤ワインが好き」「コストパフォーマンスの良いオーガ・ニックワインを探している」「イタリアワインが好き」という方に、ぜひ試していただきたい一本です。価格も比較的手頃なので、デイリーワインとしても大活躍してくれますよ。

2. 【白ワイン】清らかなミネラルに癒される、フランス・ロワール地方のエレガンス

『パスカル・ジョリヴェ ソーヴィニヨン・ブラン アティテュード オーガニック』

次にご紹介するのは、フランスの中でも特に白ワインの名産地として知られる、ロワール地方で造られるソーヴィニヨン・ブランです。ロワール川のほとりに広がる美しい風景が目に浮かぶような、エレガントで清らかな味わいが魅力の一本。オーガニック農法への転換にも力を入れている、注目の生産者です。

-

造り手について

パスカル・ジョリヴェは、ロワール地方のテロワールを最大限に表現することに情熱を注ぐ、現代的なスタイルの造り手です。彼は、ぶどうの果汁を自然に沈殿させるなど、極力人的な介入を避けたナチュラルな醸造方法で、ぶどう本来のピュアな味わいを引き出します。そのクリーンで洗練されたスタイルは、世界中のワイン愛好家から高い評価を得ています。

-

味わいの特徴

グラスからは、グレープフルーツやライムのような爽やかな柑橘系の香りに、青草やハーブのニュアンスが立ち上り、まるで早朝のハーブガーデンにいるかのような清々しい気分にさせてくれます。味わいは、キリッとした酸味が非常に印象的。その酸を支えるように、火打石を思わせるような硬質なミネラル感が全体を引き締めています。オーガニックで育てられたぶどうならではの、雑味のないクリーンな果実味と、長い余韻が心地よい、非常に洗練された白ワインです。

-

おすすめのペアリング

このワインの爽やかな香りとキレのある酸味は、魚介類との相性が抜群です。特に、カルパッチョや生牡蠣、白身魚のグリル(塩とレモンでシンプルに)などとは、最高の組み合わせ。ハーブを使った料理、例えば鶏むね肉のハーブ焼きや、ヤギのチーズ(シェーヴル)を乗せたサラダとも素晴らしいハーモニーを奏でます。食前酒として、このワイン単体で楽しむのも最高ですよ。

-

こんな方におすすめ!

「辛口ですっきりとした白ワインが好き」「ワインに清涼感やミネラル感を求める」「フレンチレストランで出てくるような、上品なワインが飲みたい」という方にぴったりです。洗練された味わいは、少し特別な日のディナーにも華を添えてくれます。

3. 【スパークリングワイン】心躍る、優しく弾ける泡!イタリアのオーガニック・プロセッコ

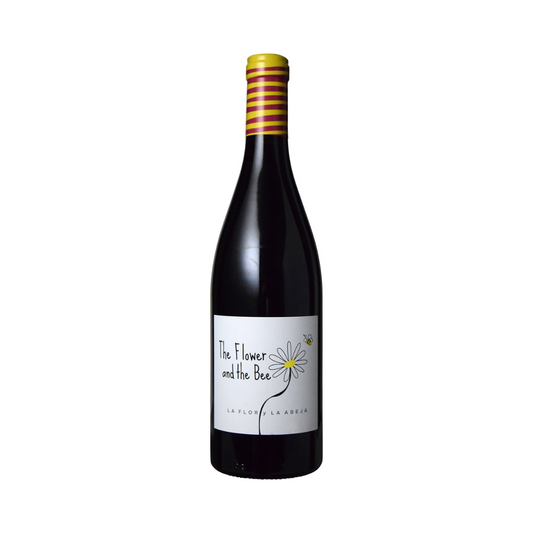

『ラ・ジャラ プロセッコ スプマンテ ブリュット オーガニック』

最後は、パーティーやお祝いの席にはもちろん、何気ない日常をちょっと特別なものにしてくれる、スパークリングワインです。ご紹介するのは、イタリア・ヴェネト州で造られる、世界中で大人気のプロセッコ。オーガニック認証(ユーロリーフ)とヴィーガン認証も取得している、心にも体にも優しい一本です。

-

造り手について

ラ・ジャラは、19世紀から続く歴史あるワイナリーですが、現当主の代になってから全ての畑をオーガニックに転換しました。ワイナリーの名前は、この土地の土壌に多く含まれる「白い小石(ジャラ)」に由来しており、この小石が日中の熱を蓄え、夜に放射することで、ぶどうの成熟を助けています。自然への敬意を払いながら、クリーンでモダンなスタイルのプロセッコを造っています。

-

味わいの特徴

グラスに注ぐと、きめ細やかで美しい泡が立ち上り、見ているだけで幸せな気分になります。香りは、青リンゴや洋ナシ、白い花のような、とてもフレッシュでフルーティーなアロマが特徴的。口に含むと、優しい果実の甘みと爽やかな酸味のバランスが絶妙で、繊細な泡が心地よい刺激を与えてくれます。後味はすっきりとドライで、飲み飽きしない軽快なスタイル。アルコール度数も比較的低めなので、お酒があまり強くない方でも楽しめます。

-

おすすめのペアリング

万能選手のこのスパークリングは、どんなお料理とも合わせやすいのが魅力です。乾杯の一杯としてはもちろん、食前のおつまみ(生ハムやオリーブ、フレッシュチーズなど)との相性は抜群。また、軽やかな味わいは、サラダや魚介のマリネ、鶏肉料理など、前菜からメインまで幅広く寄り添ってくれます。意外な組み合わせとしては、フルーツを使ったデザートとも好相性ですよ。

-

こんな方におすすめ!

「お祝い事で乾杯するワインを探している」「辛口だけど、フルーティーで飲みやすい泡が好き」「ホームパーティーに持っていく、お洒落で喜ばれる一本が欲しい」という方に、自信を持っておすすめします。その親しみやすい美味しさは、きっと誰もを笑顔にしてくれるはずです。

まとめ:オーガニックワインは、未来を選ぶ一杯

ここまで、オーガニックワインの基本から、美味しさの秘密、選び方、そして具体的なおすすめまで、長い道のりを一緒に旅してきました。いかがでしたでしょうか?

最初は「なんとなく体に良さそう」という漠然としたイメージだったオーガニックワインが、今ではもっと具体的で、魅力的な存在に感じられているなら、こんなに嬉しいことはありません。

最後にもう一度、この記事の要点を振り返ってみましょう。

-

オーガニックワインとは、 化学的な農薬や肥料に頼らない「有機農法」で育てられたぶどうを使い、国や機関の厳しい「認証」を受けたワインのこと。

-

ビオワインはほぼ同義語。 さらに、月のリズムを取り入れた「ビオディナミ農法」や、造り手の哲学を重視する「自然派ワイン」という、よりディープな世界も存在します。

-

美味しさの秘密は、 ぶどうが持つ本来の生命力、土地の個性(テロワール)が素直に表現されていること、そして何よりも造り手の情熱にあります。

-

酸化防止剤の量は少ないけれど、 ゼロではありません。でも、そのピュアな造りが、心地よい飲み心地に繋がっているのかもしれません。

-

選ぶときは、 まずは「認証マーク」を目印に。そして自分の好きな品種や、お店の人との会話を楽しみながら、あなただけの一本を見つけてみてください。

オーガニックワインを選ぶということは、ただ「美味しいワインを飲む」という行為だけにとどまらない、もっと大きな意味を持っていると私は感じています。

それは、自分の体をいたわること。

それは、ワインを造る人々の想いや哲学に敬意を払うこと。

そして、ぶどうが育つ畑の土壌や環境、ひいては私たちが暮らすこの地球の未来を守ることに、ささやかながらも繋がっていく選択なのだと。

難しく考える必要はありません。まずは、今日ご紹介したワインの中から、気になった一本を手に取ってみてください。グラスに注がれた液体の中に、太陽の光や、大地のエナジー、そして造り手の笑顔を感じることができたら、あなたのワインライフは、きっと今よりもっと豊かで、素晴らしいものになるはずです。

さあ、次の週末は、お気に入りのオーガニックワインを開けてみませんか?その一杯が、あなたの心と体を優しく満たしてくれることを願って。

ぜひ、オーガニックワインの素晴らしい世界を、あなたの五感で体験してみてくださいね!